Вечерние столы часы перед столом ахматова главные герои

Обновлено: 17.06.2024

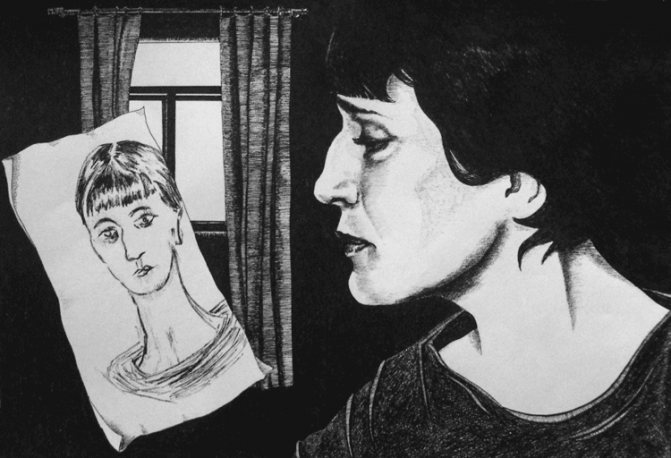

Одна из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века, Анна Горенко, более известная своим почитателям как Ахматова.

- Анна Ахматова ~ Небывалая осень построила купол высокий… (+ Анализ) - 16.08.2022

- Анна Ахматова ~ Тот август, как желтое пламя… - 08.08.2022

- Анна Ахматова ~ Август (Он и праведный, и лукавый) - 07.08.2022

Все мы бражники здесь, блудницы,

Как невесело вместе нам!

На стенах цветы и птицы

Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,

Так странен дымок над ней.

Я надела узкую юбку,

Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:

Что там, изморозь или гроза?

На глаза осторожной кошки

Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!

Не смертного ль часа жду?

А та, что сейчас танцует,

Непременно будет в аду.

19 декабря 1912, В вагоне

Написано к годовщине открытия «Бродячей собаки». Чрезмерной скромностью разговоры, которые велись в знаменитом литературном кафе – по ночам, через столик, естественно, не отличались, особенно под утро, когда «собачники» слегка одуревали – от шампанского, духоты, табачного дыма. Но ни блуда, ни тотального бражничества в «Собаке» не было.

Во всяком случае до войны. Сама Ахматова, во избежание недоразумений, неоднократно напоминала, что «Все мы бражники…» – стихи скучающей и капризничающей девочки, а не роковой соблазнительницы или дамы полусвета.

Арт-подвал «Бродячая собака»

Анализ стихотворения Анны Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы…» (1)

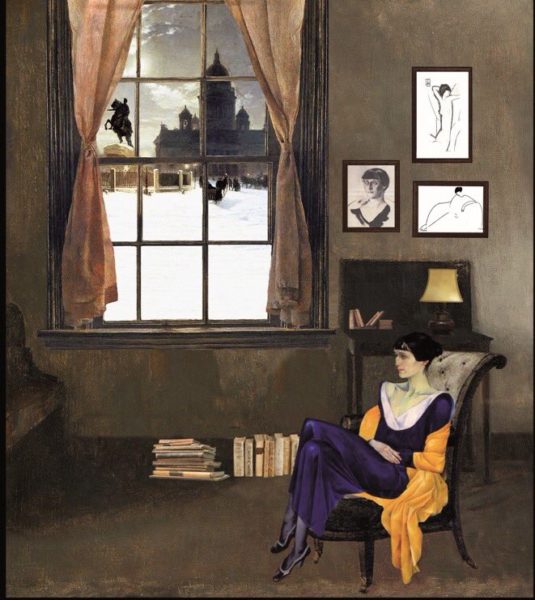

В конце декабря 1911 года в Санкт-Петербурге открылся арт-подвал «Бродячая собака». Достаточно быстро он стал центром культурной жизни столицы Российской империи. В нем собирались представители различных творческих профессий и направлений в искусстве. Открыл заведение антрепренер Борис Константинович Пронин (1875-1946).

Для росписи стен кафе он пригласил известного художника Сергея Юрьевича Судейкина (1882-1946).

В подвале устраивались лекции, спектакли, музыкальные и поэтические вечера. До начала Первой мировой войны главенство в «Бродячей собаке» принадлежало акмеистам, исполнявшим роль имперской богемы. Зачастую они приезжали в заведение после двенадцати ночи, а покидали его лишь под утро. Закрылся арт-подвал в марте 1915 года. Официальная причина – нелегальная продажа алкогольных напитков. Скорей всего, в действительности «Бродячая собака» прекратила существование из-за финансовых проблем. Несмотря на то, что кафе проработало всего около четырех лет, оно успело стать одним из символов Серебряного века. Нередко арт-подвал фигурирует в литературных произведениях. Несколько стихотворений, посвященных ему, есть в творчестве Ахматовой. Среди них – «Все мы бражники здесь, блудницы…», созданное в 1913 году и входящее в сборник «Четки».

В произведении описывается рядовой вечер в «Бродячей собаке». Название заведения не упоминается, но его легко опознать буквально по паре характеристик – «на стенах цветы и птицы томятся по облакам», «навсегда забиты окошки». Лирическая героиня прекрасно осознает и свою греховность, и греховность остальных завсегдатаев кафе. В финале текста появляется мотив гибельной пляски. При этом танцующая девушка представляет собой двойник героини, надевшей узкую юбку, чтобы казаться стройней, понравиться мужчине с черной курительной трубкой. Фактически Ахматова рисует пир во время чумы. Несколько лет назад страна пережила Русско-японскую войну. За ней последовала первая в империи революция, которая не привела к полному разрешению социального напряжения. Пока страна находилась в кризисе, посетители «Бродячей собаки» пили и веселились. Впрочем, Анну Андреевну не устраивает не пир во время чумы как таковой, а то, что он со временем стал банальностью и пошлостью. И от обычности греха лирической героини становится так тошно, как будто ей смертного часа приходится ждать.

Анализ стихотворения «Все мы бражники здесь, блудницы» Анны Ахматовой (2)

Творческая обстановка перед грядущей революцией в Российской империи напоминала «пир во время чумы». Страну сотрясали небывалые социальные конфликты, обостренные начавшейся Первой мировой войной. Многие представители творческой интеллигенции впоследствии вспоминали, что сами способствовали свержению царской власти, так как закрывали глаза на насущные проблемы и старались уйти в воображаемый мир. Символом такого наплевательского отношения к жизни несколько лет являлось петербургское творческое кафе «Бродячая собака». Несмотря на скромный статус, заведение было ночным с непременным наличием спиртных напитков. Ахматова была завсегдатаем этого кафе, но к ней часто приходили мысли о его никчемности. Свои печальные размышления она выразила в стихотворении «Все мы бражники здесь, блудницы… (1913 г.).

Ахматова описывает один из вечеров или ночей в кафе. В нем постоянно устраивались любительские спектакли и публичные чтения произведений. Постоянное присутствие творческой богемы должно было свидетельствовать о насыщенной культурной жизни. Но поэтесса сразу же дает резкую оценку всем присутствующим («бражники и блудницы»). Она отмечает, что царящий в заведении дух свободы и торжества имеет фальшивый оттенок («как невесело вместе нам!»). Стены кафе украшали росписи известного художника, но Ахматова уверена, что изображенные «цветы и птицы томятся по облакам». Собравшиеся люди считают, что занимаются чем-то ценным и важным. На самом деле их жизнь пуста и бесцельна. Они существуют в воображаемом мире, сознательно отгородившись от окружающей действительности.

Ахматова критически относится к посетителям, в том числе к себе и своему спутнику. Представители творческой элиты стремились подчеркнуть свою индивидуальность, и часто их облик был очень экстравагантным. Спутник поэтессы для таинственности своего вида постоянно курит «черную трубку», а она сама ради привлекательности одета в «узкую юбку».

Героиня понимает, что жизнь в кафе не имеет ничего общего с действительностью. Она подчеркивает, что в нем «навсегда забиты окошки». Происходящие в стране глобальные события не волнуют посетителей, они даже совершенно не представляют их истинного значения («изморозь или гроза»).

Такие мысли приводят Ахматову в состояние крайней тоски и осознание бесцельности своей жизни. Вместе с разочарованием приходят размышления о смерти. Поэтесса отмечает танцующую перед посетителями женщину, которая «непременно будет в аду». Можно заметить скрытую параллель между неизвестной танцовщицей и главной героиней. Их судьбы схожи. Суровой приговор в такой же степени может быть применен к самой поэтессе.

💕 Вечерние часы перед столом

Вечерние часы перед столом.

Непоправимо белая страница.

Мимоза пахнет Ниццей и теплом.

В луче луны летит большая птица.

И, туго косы на ночь заплетая,

Как будто завтра нужны будут косы,

В окно гляжу я, больше не грустя,

На море, на песчаные откосы.

Какую власть имеет человек,

Который даже нежности не просит!

Я не могу поднять усталых век,

Когда мое он имя произносит.

😢 Толикой грусти на фоне сказочных ароматов Франции, где Ахматова и Гумилев побывали перед написанием стиха, наполнено произведение «Вечерние часы перед столом», написанное в 1913 году. Стихотворение позже вошло в сборник «Четки» и заняло там заслуженное почетное место.

Кому посвящен стих

До сих пор так и неизвестно, кому посвящено это стихотворение, кто таинственный герой строк Ахматовой. Это с равной степенью может быть и Гумилев и кто-то вне семьи, кто-то случайно встреченный. Также это может быть придуманный образ, стих от этого ничего не теряет.

💕 В 1913 году Гумилев и Ахматова муж и жена, у них не так давно родился сын Лев, а палка раздора только начинается касаться колеса семейного счастья.

Молодые (Анне в 1913 году 26 лет) наездами живут в Царском селе у матери Николая, чаще бывая в Тучковом переулке 17, который Ахматова называла «тучкой» и где с большой долей вероятности написан анализируемый стих.

Анализ трех катренов

☝ В первом катрене мы видим поэтическую зарисовку – вечерние часы занимают место перед столом, а на самом столе отсвечивает пустотой белая страница, непоправимо белая, так и не попавшая под власть пера.

Через окно льется лунный свет, в его лучах пролетает птица, а мимоза напоминает о французской Ницце, передавая капельку тепла из уже далекой Франции.

Мимоза пахнет Ниццей и теплом.

В луче луны летит большая птица.

☝ Лирическая героиня во втором катрене зачем-то на этом фоне заплатает косы на ночь. Она смотрит в окно и уже без грусти видит море и песчаные откосы, словно бы возвращаясь в прошлое.

И, туго косы на ночь заплетая,

Как будто завтра нужны будут косы…

💕 Зачем введена сцена с косами? Образ расплетенной косы – это образ страсти, соответственно, заплетать волосы – это пауза в интиме, значит этой ночью любимого нет рядом. С другой стороны, речевой оборот во второй строфе второго катрена (как будто завтра нужны будут косы) показывает, что завтра нужнее волосы расплетенные, что завтра ждет пучина страсти, а не сегодняшнее монашество.

☝ В третьем катрене на сцене сюжета появляется неизвестный третий, имеющий над лирической героиней большую власть. Его власть настолько велика, что для её очередной коронации не требуется ответная нежность. Она настолько сильна, что героиня не может даже поднять уставшие веки, когда неизвестный мужчина произносит её имя.

Я не могу поднять усталых век,

Когда мое он имя произносит…

Так или иначе, стихотворение посвящено какому-то мужчине, который оставил в душе поэтессы след и имел над ней определенную власть. Был ли это Гумилев, или это Модильяни, или Вася Пупкин не важно.

Тропы, рифма, жанр

Стихотворение написано Ахматовой пятистопным ямбом и относится к жанру элегии. Рифмовка перекрестная (столом – страница – теплом – птица), где в первом катрене открытая и закрытая рифмы смешаны, во второй строфе они только открытые, а в третьей только закрытые (человек – просит – век – произносит).

Средства художественной выразительности:

- ✔ Эпитеты (вечерние часы, белая страница, большая птица, песчаные откосы, усталые веки).

- ✔ Метафора (непоправимо белая страница).

- ✔ Аллитерация (в луче луны летит большая).

💔 Если в этом стихотворении лицо героя скрыто, то в произведении «Он любил три вещи на свете» хорошо просматривается Гумилев. Рекомендуем и его прочитать для лучшего понимания отношения Горенко к своему мужу.

💕 Вечером

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»

И моего коснулся платья.

Так не похожи на объятья

Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,

Так на наездниц смотрят стройных…

Лишь смех в глазах его спокойных

Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса

Поют за стелющимся дымом:

«Благослови же небеса —

Ты в первый раз одна с любимым».

Годным примером любовной лирики является стих «Вечером», написанный Анной Ахматовой в 1913 году. Это стихотворение идет третьим пор очередности в сборнике «Четки», который увидел свет в мае 1914 года и стал вторым в творчестве поэтессы.

💕 Произведение эмоционально, что не может смягчить даже лирический мотив стихотворения, а также оно радует читателя открытостью и искренностью строф. Написано от сердца и всем сердцем принимается.

Любовь & дружбы

💔 Тема стихотворения: описание любовной встречи – свидания, которое для одного является очень важным событием, щемящим сердце, а для второго дружеская посиделка.

Первая строфа отдана Ахматовой на откуп описанию фона свидания, оно происходит под звуки музыки в саду, как видимо, в прибрежном ресторане.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

На этой встрече ОНА ждет слов любви, но слышит только:

😢 Это больно, как говорят в Одессе – от НЕГО ждали объятья, а вышло лишь символичное прикосновение к платью. Это трижды больно.

Это невзрачное касание платья более похоже на движение, которым глядят птиц и кошек, прогибающих в ответ спину и мурлычущих на коленях. С таким взглядом смотрят не на любимую женщину, где уж, а на стройных наездниц, делая ставки и видя в них нимф своего развлечения.

Так гладят кошек или птиц,

Так на наездниц смотрят стройных…

☝ Шикарно прописана последняя строфа, последний катрен, в нём лирическая героиня не заливается слезами за искусственность ответа на свои чувства, а благословляет небеса за то, что она находится одна с любимым. Пусть и нет ответных чувств, пусть и смотрят на тебя, как на друга, но ОН рядом и от этого сердце готово выпрыгнуть из груди.

«Благослови же небеса —

Ты в первый раз одна с любимым».

И пусть скрипки в ресторане сегодня поют только скорбные мотивы, он рядом, а значит жизнь продолжается и до заката солнца ещё далеко.

Короткий анализ от критика

☝ Стихотворение «Вечером» написано в 16 сток 4 катренами и имеет смешанную (кольцевую и смежную) рифмовку (саду – горем – морем – льду), где есть открытые (саду – льду) и закрытые (горем – морем) рифмы. В кольцевую рифму замкнуты первая и четвертая строки строфы, в смежную вторая и третья (A-D, B-C).

✔ Главными героями выступают влюбленная женщина и мужчина, который не испытывает к даме взаимных чувств.

✔ Из средств выразительности отметим метафоры:

- Под легким золотом ресниц.

- А скорбных скрипок голоса / Поют за стелющимся дымом.

✔ Сравнение – «звенела музыка – невыразимым горем».

- Скорбные скрипки (одновременно и метафора).

- Невыразимое горе.

- Спокойные глаза.

☝ Стихотворение показывает неразделенную любовь женщины к мужчине и учит не унижаться в достижении своей интимной цели, а наслаждаться тем, что дорогой человек находится рядом.

Вопросы и ответы

В каком году написано стихотворение?

Год написания указан под текстом – это 1913.

Стихотворение посвящено Гумилеву?

Нет, стих не имеет конкретного прототипа, скорее всего, Анна Андреевна просто нарисовала свое видение любви и дружбы, хотя влияние Гумилева на произведение, безусловно, есть.

Объясните финал стиха?

Пусть каждый понимает его своему, если вам интересен наш ответ, то строка

- это видение любви от поэтессы. По версии Ахматовой (одной из?) любовь это и есть, когда тебя гладят, как кошку и смотрят, как на стройную наездницу. Впрочем, это наша версия, у вас может быть своя.

Анна Ахматова ~ Вечерние часы перед столом…(+ Анализ)

«ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ ПЕРЕД СТОЛОМ…»

Анна Ахматова

* * *

Вечерние часы перед столом.

Непоправимо белая страница.

Мимоза пахнет Ниццей и теплом.

В луче луны летит большая птица.

И, туго косы на ночь заплетая,

Как будто завтра нужны будут косы,

В окно гляжу я, больше не грустя,

На море, на песчаные откосы.

Какую власть имеет человек,

Который даже нежности не просит!

Я не могу поднять усталых век,

Когда мое он имя произносит.

Год написания: Лето 1913

Анализ стихотворения Ахматовой «Вечерние часы перед столом…»

1 вариант

«Четки» — второй сборник Ахматовой, выпущенный издательством «Гиперборей» впервые в 1914 году. Именно эта книга сделала поэтессу по-настоящему известной. Основная черта творчества Анны Андреевной — «скупость слов» — выявилась еще в «Вечере» (1912). В «Четках» к ней прибавилось сокращение объема эмоций и поводов для повествования, что вкупе давало необычную интимность. Стихотворения Ахматовой позволяют чувствовать движение речи. Они характеризуются ослабленной напевностью, выглядят непосредственно, как будто написаны искренне взволнованным человеком. Поэтесса нашла новый способ выражения чувств, связав их с конкретными событиями, вещами.

«Вечерние часы перед столом…» — произведение из сборника «Четки», датированное 1913 годом. В нем Ахматова затрагивает тему рождения стихотворений. Картина первой строфы — лирическая героиня сидит за столом, пытается что-то написать. Итог неутешителен — «непоправимо белая страница». Видимо, мысли дамы занять совсем не творчеством, о чем свидетельствуют вторая и третья строфы. Сначала Ахматова упоминает заплетание кос:

И, туго косы на ночь заплетая,

Как будто завтра нужны будут косы…

Не исключено, что здесь есть перекличка с древнерусскими поверьями. Согласно мнению наших далеких предков, женщина не должна была распускать волосы при посторонних людях. Подобные действия считались неприличными. Представительница прекрасного пола, нарушившая правило, называлась распутницей. Если девушка расплетала косу при постороннем мужчине, значит, она приглашала его к интимной близости. Есть в этом своеобразная отсылка к другому стихотворению сборника «Четки» — «Все мы бражники здесь, блудницы…».

С удивительной точностью выражает Ахматова душевное смятение лирической героини, вызванное встречей с мужчиной, к которому она явно испытывает чувства:

Я не могу поднять усталых век,

Когда мое он имя произносит

При этом любовь девушки, скорей всего, неразделенная. Объект ее обожания описывается как «человек, который даже нежности не просит».

Стихотворение «Вечерние часы перед столом…» интересно еще и за счет деталей. Например, в первой строфе упоминается Ницца, чем создается настроение романтическое и светлое. Кроме того, стоит обратить внимание на краткое, занимающее лишь одну строку, описание пейзажа: «В луче луны летит большая птица». Этот момент прекрасно иллюстрирует ту самую лаконичность Ахматовой, о которой шла речь в начале статьи.

Анализ стихотворения «Вечерние часы перед столом» Ахматовой

2 вариант

Для сборника «Четки» Анна Андреевна Ахматова написала произведение «Вечерние часы перед столом». Оно навеяно воспоминаниями о поездке во Францию.

Стихотворение написано в 1913 году. Поэтессе исполнилось 26 лет, она замужем за поэтом Николаем Гумилевым, вместе они воспитывают сына. Позади несколько путешествий по Европе, публикация сборника «Вечер». По жанру — элегия, по размеру — пятистопный ямб с перекрестной рифмой, 3 строфы. Рифмы открытые и закрытые. Кому посвящено стихотворение? Возможно, это отвлеченная зарисовка, а может — тот «человек» — это муж, с которым она совершила одно из путешествий? Третий вариант называет еще одно имя: Амедео Модильяни, итальянский художник с трагической судьбой, который заприметил Анну Ахматову в одном из кафе, много раз рисовал ее, пытался объясниться с ней. Это странное чувство, мимолетная встреча поэтессы и художника во Франции оставило след и в его сердце, и в ее. Много позднее она писала о том, что драма его жизни чувствовалась уже тогда. Сама она говорила, что их сблизило родство душ, дюбовь к искусству. Впрочем, эта страница в ее жизни так и осталась скрытой завесой тайны.

А вот отношения с мужем сложились в определенную поэтическую летопись, они писали друг о друге. Возможно, строка «власть имеет человек, который даже нежности не просит» относится к Николаю Гумилеву. Их семейная жизнь не была безоблачной, временами они играли друг перед другом разные роли, что позднее отзывалось мучительной болью, непониманием. Первая строфа посвящена процессу творчества: непоправимо белая страница. Лирическая героиня так и не смогла написать ни строчки. Вечерний пейзаж, вечно новый, но почему-то не вдохновляющий в этот раз: луна, летящая птица, мимоза, Ницца… Она старательно заплетает косы, хотя планов на завтра нет никаких. Героиня смотрит из окна «больше не грустя». В эту минуту ее больше не тревожит будущее, не просыпаются творческие амбиции, не томят страстные чувства.

Тот человек произносит ее имя, ничего не прося, не требуя, а она, завороженная разлитым спокойствием, не может «поднять усталых век» в ответ. И этот голос, зовущий ее по имени, заставляет дрогнуть сердце. Наверно, их чувство глубже, чем ей казалось еще недавно. Она не одна, с ней рядом тот, кого она пустила в свое сердце, в свой дом, которому разрешила звать ее просто по имени.

Загадочное произведение Анны Ахматовой «Вечерние часы перед столом» — сочетание лиризма и пейзажной миниатюры, картинка заграничной жизни и размышление о путях творчества.

Анна Ахматова ~ Вечером (+ Анализ)

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»

И моего коснулся платья.

Как не похожи на объятья

Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,

Так на наездниц смотрят стройных…

Лишь смех в глазах его спокойных

Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса

Поют за стелющимся дымом:

«Благослови же небеса —

Ты первый раз одна с любимым».

Год написания: Март 1913

Анализ стихотворения Ахматовой «Вечером»

Анну Ахматову по праву считают «дамской» поэтессой, которая привнесла в русскую литературу совершенно новые веяния. Она впервые затронула в своих произведениях тему чувств и мыслей обычной женщины, показав, что представительницы слабого пола обладают очень чуткой и ранимой душой. Ранее обсуждать подобные вещи публично и, уж тем более, посвящать этому стихи, считалось признаком дурного тона. Однако Анна Ахматова переступила запретную черту и была за это вознаграждена тем, что сегодня ее имя вписано в русскую литературу золотыми буквами. Впрочем, на начальном этапе творчества поэтессе пришлось проявить изобретательность, чтобы добиться хотя бы нескольких положительных отзывов со стороны критиков.

Только спустя много лет Ахматова раскрыла свою тайну, признавшись, что образ мужчины, кочующий из стихотворения в стихотворение, является вымышленным. Таким она хотела бы видеть своего возлюбленного, однако Гумилев не отвечал подобным идеалам. В итоге поэтесса перенесла в свои произведения выдуманного героя, каждый раз разыгрывая в воображении и на бумаге драматические сцены с его участием. Даже в близком окружении Ахматовой начали поговаривать, что она меняет любовников, словно перчатки, хотя поэтесса испытывала острое чувство одиночества и страдала от того, что ее любовь никому не нужна.

В подобном ключе было написано и стихотворение «Вечером», увидевшее свет в 1913 году. Поэтесса перенесла место действий этого произведения на морское побережье, где «звенела музыка в саду таким невыразимым горем». Для столь мрачных ассоциаций у героини стихотворения, с которой Ахматова отождествляла себя в большинстве случаев, был довольно веский повод. Ведь только что человек, которого она искренне любит, сообщил: «Я верный друг!». И, тем самым, безжалостно перечеркнул ее надежды на личное счастье.

Поэтесса с горечью отмечает: «Как не похожи на объятья прикосновенья этих рук!». В каждом жесте и движении она чувствует отсутствие любви, и это лишь усиливает ее страдания. Для этого человека, в глазах которого «под легким золотом ресниц» искрится смех, героиня стихотворения остается просто хорошей приятельницей, случайной компаньонкой на этом празднике жизни. Однако она предпочитает довольствоваться малым и за все благодарит судьбу. В этот вечер героиня стихотворения «первый раз одна с любимым», который, возможно, даже не догадывается о ее чувствах, но это уже не имеет никакого значения.

Анализ стихотворения «Вечером» Ахматовой (2 вариант)

Стихотворение «Вечером» Анна Ахматова написала в 1913 году. Как и все прочие произведения поэта, оно лирично, эмоционально и наполнено экзистенциональными переживаниями героини. В своих стихах Ахматова всегда открыто и искренне говорит о чувствах, однако по сюжету мы видим полную самообладания и достоинства женщину, не взирая на то, что ее чувства оказались не взаимны.

Первые же строки стихотворения обнажают несоответствие внутреннего состояния автора и внешней атмосферы праздника и лоска:

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

И сразу – надлом, который с каждым эпитетом, с каждым четверостишием лишь усугубляется. Читатель становится свидетелем разговора двух людей, один из которых любит так сильно, что нелюбовь другого делает для него скорбными звуки скрипок. Равнодушная доброжелательность мужчины, отвечающего «Я верный друг!» разбивает вдребезги надежды на личное счастье, взаимную любовь и обостряет в разы восприятие мира вокруг в эту минуту:

И моего коснулся платья…

Как не похожи на объятья

Прикосновенья этих рук.

Любящая женщина сравнивает взгляд, который на нее устремлен, со взглядом человека, которому нравится наблюдать за диковинной птицей или за прекрасной наездницей, отстраненно смотреть на чудо, созданное природой, но не нуждаться в нем, как нуждаются в воздухе. Поэтому и звенит для нее «невыразимым горем» музыка в саду, которая в летний праздничный вечер, наверняка, на самом деле звучит радостно. Но в этом своем горе любящее сердце находит спасительную и воскрешающую мысль:

Благослови же небеса –

Ты в первый раз одна с любимым.

В этих последних строках заключается весь смысл произведения, повествующем о любви, которая живет вопреки всем обстоятельствам, вопреки нелюбви, холодности и вежливому равнодушию. Несмотря на общую минорную тональность произведения и обстоятельства, складывающиеся против героини, это стихотворение жизнеутверждающе: оно о том, насколько бескорыстна, самодостаточна и цельна может быть любовь. Это настоящий гимн вечному и прекрасному чувству.

Для того, чтобы наиболее полно раскрыть переживания и чувства лирического героя, Ахматова прибегает к соответствующим эпитетам: «невыразимое горе», «скорбные голоса» и параллелизмам, однако излишне не перегружает повествование художественно-выразительными средствами: ее поэзия проста и прозрачна, а оттого и гениальна. Как всегда, Анна Андреевна смогла сказать просто о сложном и потаенном.

Стихотворение состоит из четверостиший, объединенных в 16 строк. Чередование мужской и женской рифмы способствует более точному отражению в стихотворении чувства смятения и переменчивости настроя лирической героини.

«Звенела музыка в саду» — проникновенное и чувственное произведение, которое будет актуально всегда, пока на земле существует мужчина, женщина и неразделенные чувства. А.А. Ахматова прожила яркую жизнь: и она сама любила, и ее любили, но высокая поэзия – это всегда результат душевных личных переживаний и утрат, в результате которых рождаются строки о смехе «в глазах его спокойных под легким золотом ресниц», низвергающем автора в пучину печали посреди атмосферы беззаботного летнего вечера.

Читайте также: