Столы и повытья на руси

Обновлено: 02.06.2024

Система государственного делопроизводства начинает складываться в период формирования русского централизованного государства, с середины XV в. Управление Московским государством сложилось из удельного княжества, а последнее было не столько государство, сколько хозяйство князя, в котором различные части управления поручались отдельным боярам, составляя прообразы будущих административных ведомств.

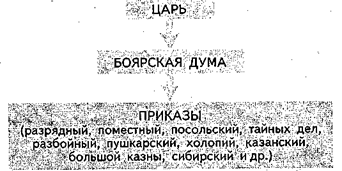

По мере превращения Московского княжества в великорусское государство в нем усложнялись административные задачи, отдельные части управления, находившиеся в ведении того или иного лица по приказу князя, превратились в сложные и постоянные присутственные места - избы или приказы. Происхождение приказов связано с практикой личных поручений (приказов) великого князя ближайшему окружению - князьям и боярам по разрешению отдельных вопросов государственного управления. Их деятельность объединялась высшим правительственным учреждением - Боярской Думой. Московским великим князьям удалось создать сильную централизованную систему управления, в которой все важнейшие функции административного управления выполняли Боярская Дума и приказы. Именно поэтому период становления и развития государственного делопроизводства принято называть приказным периодом - по названию первых государственных учреждений - приказов. Этот период охватывает время с XV по XVII вв. В целом система органов государственного управления в этот период выглядит следующим образом:

Однако в этот период управление не составляло стройной системы и строилось на системе«поручений» - какой-либо круг дел передавался в ведение определенного лица по степени близости и доверия к нему великого князя. В отдельных случаях в ведении одного лица оказывалось несколько ведомств. С другой стороны, нередко в управлении одного ведомства одновременно участвовало несколько разных учреждений, что приводило к смешению их функций и неразберихе.

В этот период в системе государственного управления не прослеживался последовательно принцип отраслевого управления, и только часть приказов являлась органами территориального управления, а часть ведала отдельными отраслями. Общее количество приказов, существовавших на Руси, точно не известно, в частности, в XVII в. разные исследователи называют их число от 40 до 70. Во главе отдельного приказа стоял приказной судья (в некоторых приказах судей было по два и более; они назывались товарищами главного судьи), назначаемый из думных чинов. В его ведении состояли дьяки - от одного до трех, а к концу XVII в. в крупных приказах - от б до 10 человек. В ведении дьяков находились подьячие, которые в соответствии со стажем работы делились на «старых» (старших), «середних» и «молодых» (младших). В крупных приказах подьячие объединялись в «столы», или повытья, - структурные подразделения приказов; деление на столы производилось не по роду дел, а по территориальному принципу. Для приведения в исполнение разных распоряжений существовали особые должности - толмачи, трубники, недельщики и др. В их обязанности входило также доставлять переписку приказов по принадлежности, вызывать тяжущихся на суд и др. В деятельности приказов принципы коллегиального и единоличного управления четко не разграничивались. Определенно можно лишь сказать, что распорядительная деятельность всецело принадлежала приказным судьям, роль дьяков была гораздо скромнее. Они наряду с подьячими занимались организацией и ведением делопроизводства. Через их руки в приказ поступали челобитные, доклады, доношения местных правителей, они хранили дела и вели письмоводство. Старшим подьячим, наиболее опытным и уважаемым, и подьячим «средней руки» доверялась сложная работа, связанная с подготовкой решений по делам, хранением дел, опечатыванием архивных сундуков. Младшие подьячие не пользовались особым доверием. Многие царские указы XVII в. обращают внимание на необходимость строго контролировать их работу. За ошибки, допускаемые в официальных документах, подьячих строго наказывали: били батогами, лишали жалованья.

На местах в ведении приказов состояли воеводы, управлявшие территориями и выполнявшие предписания центральных властей. Воеводы имели свою «канцелярию» - приказную избу и помощников - «меньших» воевод и дьяков. В приказной избе хранилась государственная городская печать, денежные суммы и велось делопроизводство. Приказная изба делилась на столы. Например, Нижегородская съезжая изба в 1663 г. состояла из четырех столов: денежного, где хранилась казна и приходно-расходные книги; судного, занимавшегося делопроизводством по вершенным и невершенным судебным делам; сыскного и поместного и ямского, хранившего царские грамоты о поместных делах. Приказы и приказные избы представляли собой одновременно и присутствие, и канцелярию, и архив. Документы обычно размещались на столах, на скамьях, особо ценные - в сундуках-ларях в тех же помещениях, где велась текущая работа и прием посетителей.

В XV в. дорогостоящий пергамент вытеснила бумага, которую первоначально также привозили из западноевропейских стран, а со второй половины XVII в. - своя, отечественная. Первую бумажную «мельницу» (фабрику) построили на реке Пахре по приказу патриарха Никона, затем в Москве на реке Яузе. Однако только в XVIII в. после строительства нескольких бумажных мануфактур удалось удовлетворить внутренний спрос на бумагу в России. Первоначально бумага изготавливалась из тряпья, а чернила делались из солей железа и дубильных веществ, добываемых из чернильных орешков - наростов на дубовых листьях. Сочетание железистых чернил и тряпичной бумаги делало текст особенно стойким, он почти не выцветал. Поэтому документы этого периода, хранящиеся в архивах, достаточно хорошо читаются.

Инструментами письма служили гусиные перья, затачиваемые особым образом перочинным ножом. Лучшими, как отмечают историки, считались перья из левого крыла гуся, а сама очинка требовала значительного уменья. Гусиные перья применялись вплоть до второй 'половины XIX в., хотя металлические перья появились уже в начале века. Написанный гусиным пером текст посыпался мелким кварцевым песком. Московские приказы пользовались песком, привозимым с Воробьевых гор, который считался особенно светлым и чистым. С появлением так называемой скорописи (начертание округлых букв и использование графических сокращений слов и частей слов с вынесением их над строкой письма) свободно читать такие тексты стало довольно сложно, требовались знания и навыки.

В делопроизводстве приказов продолжала использоваться весьма специфическая форма документа - столбец (столп, столпик), иначе говоря, свиток из подклеенных друг к другу узких листов бумаги. Важные государственные акты могли иметь особенно большие размеры. Например, грамота царя Алексея Михайловича Пыскорскому монастырю на земли имеет длину более метра, а Соборное уложение 1949 г. насчитывает 309 метров!

Составные части столпа назывались «поставами». Такое же название получили и сами места склейки листов. Столбец являлся фактически не одним документом, а включал всю совокупность документов дела. Текст в столбцах писался только с одной стороны, оборотная использовалась лишь для проставления помет, резолюции, адреса. Документы хранились свернутыми в свиток или рулон; для особо важных документов изготавливались специальные футляры, но чаще они хранилось просто в ларях, или. сундуках. Такая форма документа была неудобной, поскольку много времени уходило на развертывание и свертывание столбца при поиске необходимых сведений. Сама склейка была недостаточно прочной, что приводило к ветшанию и износу документа. Столбцовая форма делопроизводства отменена Петром I.

Наряду со столбцовой формой документа в приказах зародилась и начала применяться тетрадная форма. Тетрадь - это лист бумаги, сложенный вдвое. Тетради собирались вместе, переплетались по мере необходимости и составляли книги. В форме книг велись списки, финансовые, учетные, регистрационные записи и др. Известно огромное количество разновидностей книг - более трехсот. Это ужинные, умолотные, денежные и другие книги. Но основной формой документа все-таки оставался столбец, имеющий по существу характер «дела», последовательно отражавшего все «производство» по тому или иному вопросу, начиная с инициативного документа (челобитной, памяти), включая все промежуточные документы (справки, выписки из других дел) и заканчивая документом, содержавшим решение. Остальные бумаги, не сформированные в столбцы, тетради или в книги, сгруппировывались в связки, где нередко оказывались самые разнообразные документы.

Видовой состав документов приказного делопроизводства был довольно однообразным. Все существовавшие в этот период документы группируются в следующие основные виды: грамоты (царские указы или указные грамоты), приговоры, наказы, доклады, памяти, отписки, челобитные. Однако внутри каждого вида существовало множество разновидностей. Отписки - документы, поступавшие в приказы с мест, от воевод; грамоты - это царские указы, посылаемые из приказов на места - боярам, воеводам, приказным людям. Приказы представляли царю отписки или доклады; воеводам и другим местным начальникам царь давал наказы; приказы между собой сносились памятями; обращения граждан к центральной власти оформлялись в виде челобитных.

Важнейшим признаком официального документа является его формуляр - совокупность устойчивых информационных элементов (реквизитов, языковых формул) документа, расположенных в определенной последовательности, специфической для каждого вида документа. Формуляр - результат повторяемости управленческих ситуаций и управленческих действий. Исследователи отмечают, что еще на заре клинописи письменные памятники отличались использованием устойчивых текстовых формулировок с определенным расположением материала.

В документах приказного делопроизводства большинство реквизитов еще не выделилось из текста, т.е. обращение, адресат, дата документа, обозначение автора и др. и собственно содержание документа составляли один сплошной текст. Как правило, документ начинался с обращения, даты или Обозначения автора и адресата документа. Например, царские указные грамоты начинались указанием автора и адресата (от кого - кому):

«От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великой и Малой и Белой России самодержца, боярину нашему и воеводам князю Якову Куденетовичу Черкасскому. »

«. князю Ивану Алексеевичу Воротынскому с товарищами . », а затем излагалось существо вопроса.

Челобитные и отписки начинались с обращения:

«Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой . »

«Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великой и Малой и Белой России самодержцу, бьет челом сирота твой Ивашко Михайлов . ».

При обращении к великому князю служилые люди писались холопами («бьет челом холоп твой»); посадские люди и крестьяне, их жены, вдовы и дети — сиротами; духовные лица - богомольцами.

В заключительной части указной грамоты обозначалась дата ее составления и место, где она была написана:

«Писан в царствующем граде Москве в наших царских палатах. Лета 7166 года, марта в 16 день».

Челобитная заканчивалась и заверительной надписью: «К сей челобитной Демьянко Блисов руку приложил», а также указывались имена послухов (свидетелей), место и время составления челобитной.

Кроме этих обязательных элементов можно говорить о некоторых стабильных элементах текста для каждой разновидности документа. Например, изложение просьбы в челобитных начиналось традиционной формулой: «. вели государь мне дать. », а заканчивалось: «. царь-государь смилуйся пожалуй. ».

Анализируя формуляр документов приказного периода, многие исследователи отмечают наличие устойчивых форм, образцов, по которым совершалось делопроизводство. В частности, по единому образцу писались наказы воеводам из приказов, включавшие следующие части:

вступление в должность нового воеводы, порядок приема должности от прежнего воеводы;

постановления о финансовом управлении;

отношение воеводы к местному обществу и выборным должностям;

постановления о полицейской деятельности воеводы;

определение военных обязанностей воеводы, правила его отношения к иноземцам.

Процедура подготовки документов в приказном делопроизводстве включала следующие основные этапы:

поступление документа на рассмотрение;

подготовка дела к «докладу»;

рассмотрение и решение дела;

оформление документа, содержащего решение.

Рассмотрение дела в приказе начиналось по инициативе царя или по жалобе, извету, челобитной или отписке. Указание царя передавалось им лично кому-либо из чинов приказа или передавалось в приказ через кого-либо из тех, кто находился в это время при царе. По указу царя либо сразу готовилось решение («отпуск»), если приказ располагал для этого нужными сведениями, либо начиналось исполнение - рассмотрение вопроса и сбор необходимых материалов.

Если во исполнение царского указа нужно было написать грамоту, дьяк писал ее сам или давал поручение кому-нибудь из старших подьячих. Если для решения дела требовалась переписка с другими приказами, она велась без соблюдения особых формальностей короткими «памятями» или записками подьячих одного приказа подьячим другого приказа.

При поступлении документа на нем проставлялась дата и дьяк делал помету «Выписать», что означало «Навести справки». Фактически это означало начало рассмотрения дела. Подготовкой дел к рассмотрению («докладу») занимались столы, или повытья, где дьяк или по его поручению старший подьячий собирал нужный материал, составлял проект ответного документа (решения по делу). Роль докладчика по делу принадлежала дьяку, а решение вопроса - думным дьякам. Решение по делу принималось после его обсуждения. Думные дьяки могли согласиться с подготовленным решением, но могли и внести свои коррективы. В результате после вынесения решения дьяк «чернил» подготовленный документ, т.е. исправлял его, младший подьячий переписывал набело, подьячий «справлял», т.е. сверял беловик с черновиком, удостоверял («справлял») его своей подписью - «справой», которая выражала ответственность подьячего за точное соответствие беловика черновику, но еще не придавала юридической силы документу. Для этого требовалась «припись» дьяка, которая свидетельствовала об ответственности за содержание документа.

Руководители приказов - судьи и приближенные к ним лица, участвовавшие в принятии решений, - не ставили своих подписей на документах. Это входило в обязанность дьяка, отвечавшего за ведение делопроизводства приказа: «а на всех делах закрепляют и помечают думные дьяки, а царь и бояре ни к каким делам . руки не прикладывают, для того устроены они, думные дьяки». Царь и бояре собственноручно подписывались только на договорных грамотах, заключаемых с другими государствами. Подпись, или «припись», дьяка была весьма своеобразна: если документ состоял из нескольких листов, дьяк «приписывал» документ на каждой склейке, проставляя по одному слогу своей фамилии на каждой склейке, чтобы буквы захватывали оба листа, что было узаконено Судебником 1550 г. Это предохраняло документ от фальсификации и подлога.

В московских приказах впервые намечается обособление оконченных дел от «текущих». Наряду с хранением документов в кулях, мешках, сундуках в некоторых приказах (например, Поместном приказе) появляются шкафы для хранения документов, а затем и меры по охране документов, например снабжение сундуков замками.

Изучение Уложения 1646 г. и целого ряда указов, принятых позже, позволяет говорить о введении норм письменного оформления различных договоров, установлении внешнего единообразия деятельности приказов. В Уложении перечислены неприсутственные дни - Рождество (с 24 декабря до 8 января) и вся неделя Пасхи и др.; общее количество неприсутственных дней было достаточно велико. Сношения приказов с городами до учреждения почты в 1666 г. осуществлялись с помощью нарочных; ответы воеводам отсылались не с нарочным гонцом, а при случае.

В целом, в приказной период постепенно создается система делопроизводства центральных и местных учреждений, складываются кадры делопроизводственных служащих, создаются устойчивые формы документов и приемы их составления. Однако государство, действуя отрывочными и частными мерами, не сознавая общих административных правил, не могло еще ввести систематического порядка в организацию учреждений и их делопроизводство. Только с середины XVII в. принимаются некоторые меры для наведения порядка в делопроизводстве, появляются отдельные законодательные акты о порядке документирования и составления частных актов.

Синонимы к слову «повытье»

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: впихиваться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Связанные слова и выражения

- ландрат, стряпчий, дозорщик, юстиц-коллегия, прикащик, исправник, землемер, однодворец, постельничий, волостель, делопроизводитель, письмоводитель, консистория, фискал, адрес-календарь

- слобода, делопроизводство, выборный, дьяк, писарь, канцелярия, канцелярист

- воеводство, генерал-прокурор, уезд, чин, волость, коллегия, приказный

- посадский, пристав, челобитье, местничество, челобитчик

- приказные дьяки

- городовой воевода

- верхняя расправа

- площадные подьячие

- губные старосты

- таможенный голова

- съезжая изба

- московский чин

- непременный член

- канцелярский служитель

- гостиная сотня

- чёрная слобода

- дворянская родословная книга

- большой приход

- совещательный орган

- жалованная грамота

- исповедная роспись

- становой пристав

- губернские учреждения

- воеводское управление

- путные бояре

- степная дума

- разрядный приказ

- государев полк

- начальник округа

Предложения со словом «повытье»

- Оружейное повытье отвечало за деятельность оружейного двора и пороховых заводов, судебное – занималось военно-правовыми делами.

Цитаты из русской классики со словом «повытье»

- Одни таскались с каким-нибудь гарнизонным офицером и охапкой детей в Бессарабии, другие состояли годы под судом с мужем, и все эти опыты жизненные оставили на них следы повытий и уездных городов, боязнь сильных мира сего, дух уничижения и какое-то тупоумное изуверство.

Значение слова «повытье»

1. истор. на Руси XVI—XVII вв. отделение в приказе, ведающее делопроизводством (Викисловарь)

Дополнительно

Значение слова «повытье»

1. истор. на Руси XVI—XVII вв. отделение в приказе, ведающее делопроизводством

Предложения со словом «повытье»

Оружейное повытье отвечало за деятельность оружейного двора и пороховых заводов, судебное – занималось военно-правовыми делами.

Особое повытье ведало делами о беглых солдатах, о приёме на службу недорослей и отставками нижних чинов – солдат.

Морфология

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Повытье

старинное название отделения приказного стола, где сохранялись и распределялись по отделам списки дел, протоколы и т. п. Заведующий П. подьячий обыкновенно назывался повытчиком (нечто вроде нашего помощника столоначальника).

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое "Повытье" в других словарях:

ПОВЫТЬЕ — ср. повыток муж., яросл., влад. выть, доля, пай, надел, участок, часть земли на душу, на тягло; | тягло. А будет он Иван, как возмужает и учнет со мной Кирилой жить и меня слушать. и ему Ивану и в моих кириловых станках повыток (будет), ·стар.… … Толковый словарь Даля

повытье — выть Словарь русских синонимов. повытье сущ., кол во синонимов: 1 • отделение (129) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин … Словарь синонимов

Повытье — ср. 1. Отделение в приказе, ведающее делопроизводством (на Руси XVI XVII вв.). 2. устар. Отделение в канцелярии. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Посольский приказ — Посольский приказ центральное правительственное учреждение в Москве в 1549 1720 годах, ведавшее сношениями с иностранными государствами, выкупом и обменом пленными, управлял рядом территорий на юго востоке страны и некоторыми… … Википедия

выть — вою, воешь; нсв. 1. Издавать вой (о животном). Собака, волк, шакал воет. // Производить, издавать звуки, похожие на вой. Воет ветер, вьюга. Воет сирена. Воют снаряды. / О человеке. Ребята орали, выли, хохотали. В. как волк (волком). * С волками… … Энциклопедический словарь

подьячий — его; м. В России с 16 в. до начала 18 в.: писец и делопроизводитель приказной канцелярии. * От чёрта отобьёшься дубиной, а от подьячего полтиной (Посл.). // Мелкий чиновник. Заплатить подьячим за переписку купчей. ◁ Подъяческий (см.). * * *… … Энциклопедический словарь

ПОДЬЯЧИЙ — (гр. hypodiakonos, от hypo под и diakonos служитель) канцелярский служащий в приказах и в местных государственных учреждениях Русского государства XVI XVIII вв. Делились на старших, средней статьи и младших. Старший П. ближайший советник дьяка,… … Юридический словарь

ВЫТЬ — 1) единица обложения в России 16 17 вв. С переходом к подушной подати в нач. 18 в. заменена тяглом.2)] Структурная часть съезжей (приказной) избы, другое название повытье … Большой Энциклопедический словарь

ПОДЬЯЧИЙ — канцелярский служащий в приказах и в местных государственных учреждениях Русского государства 16 18 вв. Различались подьячие старшие, средние и младшие. Старший подьячий ближайший советник дьяка, начальник структурной части приказа (стол,… … Большой Энциклопедический словарь

Выть — в России 15 20 вв. термин, обозначавший часть, долю чего либо; употреблялся в различных значениях: 1) в 16 17 вв. мелкая единица для раскладки налогов. До 2 й половины 16 в. не имела определённого земельного размера. В конце 16 17 вв.… … Большая советская энциклопедия

| тягло. А будет он Иван, как возмужает и учнет со мной Кирилой жить и меня слушать. и ему Ивану и в моих кириловых станках повыток (будет), ·стар. Снял Василей. Степановское повытие с дочери его, с Марьи, четверть плуга земли, ·стар., ·т.е. снял землю и оброк на себя.

| А буде кто больше десяти рублей заплатить повытку своего не может, то в десяти рублях и подписался бы, Посошков, ·т.е. чтобы и земли брал по оброку в десять рублей.

| Повытье, ·стар. отделенье, доля, пай письменных или приказных дел в судах, ныне стол, коим ведал повытчик, столоначальник. Повытчик с пером, что плотничек с топором: что захотел, то и вырубил! Повытчиковы детки остры. Повытчичья, повытческая должность. Повытить кого чем либо, или кому что, ·стар. наделить вытью, долей, раздать и укрепить паи. Всякие городовые крепости. велел.. всяких чинов людем, по развытке (разверстке повытно), повытя, кому сколько доведется, . сделать, ·стар.

Толковый словарь Даля . В.И. Даль. 1863-1866 .

Полезное

Повытье — старинное название отделения приказного стола, где сохранялись и распределялись по отделам списки дел, протоколы и т. п. Заведующий П. подьячий обыкновенно назывался повытчиком (нечто вроде нашего помощника столоначальника) … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Почему русские не садились за стол с женщинами

На Руси застольному этикету всегда придавалось особое значение. За стол садились в определённом порядке и непременно соблюдали традиции гостеприимства. Однако бывали случаи, когда отдельных людей к столу не приглашали.

Застольные традиции

У каждого члена семьи было за столом своё место. Рассаживались по старшинству: сначала хозяин, глава семейства, за ним остальные домочадцы. Самые младшие садились за стол последними.

На пирах у знати рассадка по местам производилась по рангу. Да и Евангельские указания часто воспринимались буквально: «Когда позовут тебя на пир, не садись на почётное место. – Вдруг из числа приглашенных будет кто-нибудь тебя почтеннее, и подойдет к тебе хозяин и скажет: “Уступи место!” – и тогда тебе придется со стыдом перейти на последнее место. Но, если тебя пригласят, сядь, войдя, на последнее место, и когда придет пригласивший тебя и скажет тебе: “Друже, сядь выше!“– тогда почтут тебя остальные гости».

Также было не принято ходить в гости без приглашения. Говорили: «Незваный гость хуже татарина». К тому же, принимать приглашение погостить с первого раза считалось дурным тоном. Бытовала поговорка: «По первому зову в гости не ездят».

Кроме того, гости старались не приходить раньше, чтобы не быть первыми: это считалось неприличным: вдруг хозяева подумают, что человек слишком торопился к столу.

Но несмотря на все ограничения, человека, заглянувшего «на огонек», чаще всего встречали радушно и усаживали угоститься хлебом-солью. Это мог быть и совершенно незнакомый человек – например, постучавшийся в ворота припозднившийся путник.

В старину существовала даже такая традиция: хозяева дружно становились перед гостем на колени и уговаривали его отведать угощения. Это представляло собой своего рода сакральный ритуал: считалось, что если гость преломит пищу с хозяевами, он уже не сможет причинить им зла.

Но нет правил без исключений. Не всегда присутствующие в доме ели за одним столом. К каким же категориям это относилось?

Женщины

В допетровскую эпоху женщины не садились за стол, если в доме собирались гости. Обычно хозяйка дома усаживалась на отдельной лавке у печки и подавала кушанья. За трапезу женская половина семьи усаживалась позднее, когда гости уже расходились.

Соседи

Если сосед или соседка заглядывали по какому-то «невеликому» делу, то за стол их обычно не приглашали. Хотя все зависело от ситуации: могли и пригласить.

Нищие, странники, цыгане

На Руси было принято подавать нищим, привечать «калик перехожих». Порой их усаживали за один стол с хозяевами, особенно если хотели послушать интересные рассказы о местах, где те побывали, и о людях, с которыми те встречались на своем пути.

Но часто, особенно в богатых домах, их кормили отдельно, например, вместе со слугами, или разрешали устроиться в сарае, пристройке, куда приносили еду.

Цыган же было просто опасно пускать в дом, так как они были вороваты. Обычно в этих случаях ограничивались милостыней.

Просители

Если человек являлся с какой-то просьбой в дом высшего по рангу (например, старосты, чиновника), то его редко звали к столу. Хотя хозяин мог принимать его и сидя за столом. Пришедший излагал своё дело, хозяин выслушивал его, давал ответ, и тот уходил.

Слуги

В семьях зажиточных крестьян и других представителе низших сословий работники (батраки) обычно ели за одним столом с хозяевами. Но в домах более знатных прислуге отводилось для принятия трапезы место на кухне или в людской.

Нежеланные гости

Могли не пригласить к столу человека, с которым изначально сложились враждебные отношения: с таким было попросту опасно преломлять хлеб-соль, он мог даже отравить хозяйскую еду. К нежеланным гостям относились и преступники, чье преступление было известно – воры, убийцы, разбойники.

Боялись принимать пищу вместе с людьми, которые слыли колдунами, ведьмами, хотя в зависимости от ситуации их могли и усадить за общий стол.

Больные люди

Не садились за один стол с инфекционными больными, прокаженными, ведь от них можно было заразиться. Избегали душевнобольных, если те вели себя буйно, неадекватно. Чаще всего таким людям давали еду, но отдельно, не сажая за хозяйский стол.

В принципе определенных правил, с кем можно сидеть за одним столом, а с кем нельзя, на Руси никогда не существовало. Обычно хозяева дома сами решали этот вопрос.

Читайте также: